Après la guerre, plusieurs prisonniers allemands ont

été employés dans certaines fermes ou

chez quelques artisans de Rânes. Ces prisonniers avaient

été internés dans un camp à

Damigny, près d'Alençon, et des civils ayant

besoin de main-d'oeuvre venaient les réquisitionner.

Le camp de Damigny était l'un des plus grands camps de

France avec plus de 20000 prisonniers.

cf.

Les

dépôts de prisonniers de guerre de l'Axe en mains

françaises

Voir également le document

L'utilisation

civile des prisonniers de guerre de l'Axe

Hermann Halter, originaire de Neidenstein près de

Heidelberg, a été fait prisonnier par les

Américains en 1944. Il a ensuite travaillé comme

prisonnier de guerre chez plusieurs patrons en Normandie jusqu'en 1948.

L'un de ses derniers patrons fut

Albert Sochon qui était serrurier et réparateur

de

machines

agricoles à Rânes. Hermann travaillait alors comme

menuisier-ébéniste. Il était

très apprécié et traité

à l'égal des autres employés.

Cela n'a malheureusement pas toujours été le cas

et certains se souviennent de vexations ou brimades envers les

prisonniers allemands. Dans une certaine ferme par exemple les deux

prisonniers ne partagaient jamais la table de leurs employeurs et

devaient manger en silence à l'écart sur une

petite table isolée.

Hermann est revenu à Rânes en 1966 pour rendre

visite à Albert Sochon ainsi qu'à plusieurs amis

français.

Hermann est décédé le 3 avril 1985.

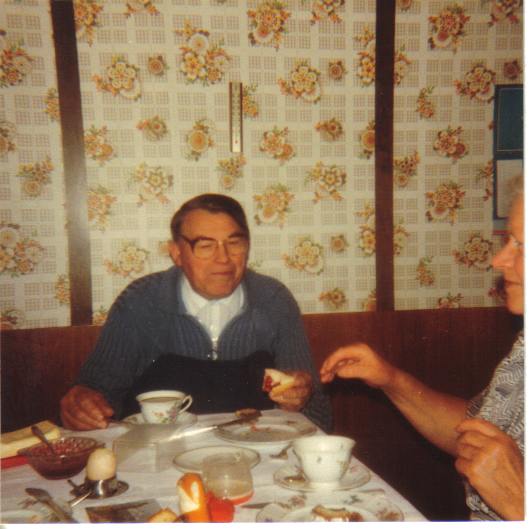

Photo

de Hermann Halter et de sa femme Anni à Neidenstein

dans les années 1970

Les prisonniers de guerre allemands

à Rânes en 1945

témoignage

de Jean Jaigu

Le nombre de soldats allemands

prisonniers en France en 1945 est estimé à

environ 750 000 personnes.

La

période d'emprisonnement en France s'est achevée

en décembre 1948.

Au-delà

de cette date, le gouvernement français a proposé

aux

Allemands de rester travailler en France avec un contrat de travail -

d'une durée d' un an - soumis au droit du travail

français.

"Plusieurs de ces prisonniers de

guerre allemands ont été employés

à

Rânes - en particulier dans les fermes - et

compensaient

par leur travail l’absence du fermier français

lui-même prisonnier de guerre en Allemagne (parfois

employé lui aussi dans une ferme).

Dans

l’environnement immédiat de l’ancienne

gare -

où mes parents avaient obtenu du Maire

l’autorisation de

s’installer provisoirement après

l’incendie,

causé par les combats de la Libération de notre

maison du

bourg (rue des Cinq Martin) - je pouvais voir, presque chaque jour en

allant chercher le lait, un de ces Allemands employé

à la

ferme Midy. Comme les valets de ferme français –

avant lui

et après lui - il couchait dans

l’écurie dans un

lit surélevé d’où

l’on pouvait

surveiller les juments au moment de pouliner. Pour nous, les enfants,

cet homme était facilement reconnaissable à ses

vêtements sombres et surtout à sa casquette

(militaire)

dont la forme ne ressemblait en rien à la coiffure que

presque

tous les paysans Rânais portaient à

l’époque.

A dire vrai, sans doute du fait des événements

que nous

venions de vivre et de ce que nous avions entendu dire sur les

«

boches »et leurs « têtes

brûlées

», cet homme nous faisait un peu peur et nous

tâchions de

passer le plus loin possible de lui quand nous l’apercevions

dans

la cour de la ferme. Il me donnait l’impression

d’être assez solitaire ; il faut dire que

la langue

devait déjà constituer pour lui un obstacle.

Je

crois me rappeler qu'un autre prisonnier allemand travaillait

également à la ferme Géray au Bois

Bellanger.

Mais

au ras de notre maison, nous avions aussi comme plus proches voisins un

groupe de prisonniers allemands employés au

déminage du

secteur."

En

France, la Direction du déminage dépendait du

Ministère de la Reconstruction et avait à sa

tête

Raymond Aubrac illustre résistant nommé

préfet

à la Libération. Au niveau local, le

déminage

était généralement organisé

par la commune.

Ce

sont 48 500 prisonniers allemands qui ont été

employés au déminage avec l'accord des

Alliés

(mais en contradiction avec la

Convention antérieure de

Genève).

Environ 3 000 Français se sont

portés volontaires pour assurer le déminage; ils

étaient attirés par un travail - assez difficile

à

trouver à l'époque - bien payé par

dessus le

marché (il est vrai que les risques étaient

grands).

Devant

l'autorisation donnée par les Alliés d'employer

des

prisonniers de guerre allemands pour cette tâche dangereuse,

le

rôle des démineurs français s'est

souvent

mué en encadrement des démineurs Allemands.

Les

chiffres d'accidents de déminage varient sensiblement selon

les

sources : 2 500 Allemands auraient été

tués

(soit environ 5% des effectifs employés) et 180

Français

(soit environ 6% des volontaires).

La fin de la période de déminage en France se

situe en décembre 1947.

"A

Rânes, ils devaient être une dizaine de

démineurs

allemands gardés nuit-et-jour par quelques

Français qui

portaient toujours le fusil à l’épaule.

Ils

logeaient dans un baraquement (en bois et couvert de papier goudron)

fourni à la France par les Américains du Nord

(Etats-Unis

ou Canada), du même modèle que ceux qui avaient

été alloués aux

établissements Claude qui

– au Ménil-Angot, derrière la Croix - y

avaient

installés leurs entrepôts de grains et

d’engrais

[Marcel Claude avait été chercher ces

baraquements

à Domfront].

Cette baraque avait été montée

au-delà de

la gare, à l’extrémité

nord-est du remblai

qui – avant 1940 - supportait les 2 ou 3 lignes de chemin de

fer.

Beaucoup d’autres baraquements – de forme

adéquate -

ont également servi pendant plusieurs années dans

le

bourg comme commerces et comme logements.

Le matin, ces

prisonniers passaient au ras de nos portes pour aller faire leur

dangereux travail; c’était bien avant que nous ne

partions

à l’école - qui commençait

alors à

9 heures - et je ne me souviens pas les avoir entendus nous

réveiller en passant. Dans la journée, ils

restaient sur

leur chantier de déminage et, le soir, ils rentraient

discrètement en rangs, toujours sous la surveillance

armée de leurs gardes français.

Chaque soir, et plus

rarement le matin (le jeudi et le dimanche -jours sans école

-

sans doute) il nous arrivait de passer devant le baraquement lorsque

nous allions conduire ou rechercher nos chèvres qui

– dans

la journée - étaient

enchaînées au piquet le

long de l’ancienne ligne (non loin du point de chute de

l’avion

américain)

et des chemins avoisinants. Il va de soi que nous passions rapidement

et « au large » pour les raisons

déjà

évoquées plus haut.

Certains soirs, ils

s’asseyaient le long de leur baraque –

côté

sud donc - et je me souviens que certains jouaient de

l’harmonica

(« bien! » selon

l’appréciation de mes

parents).

Mes parents discutaient de temps en temps avec les

gardiens mais je ne les ai jamais vu adresser la parole à un

« boche » comme j’entendais dire autour

de moi.

Puis

un jour, les prisonniers sont partis sans que je sache pourquoi (le

déminage du secteur était-il achevé ?)

et sans que

j’aie jamais entendu dire que certains aient

été ou

blessés ou tués en déminant.

Le baraquement

est resté vide pendant des mois (seuls les lits

superposés faits de planches de bois étaient

encore

visibles, au fond); nous les enfants allions y jouer car

c’était une grande aire de jeu

à l’abri

qui s’offrait à nous.

Il a encore servi pour y

organiser le repas de baptême d’une de mes

sœurs en

Octobre-Novembre 46 puis le repas de mariage du fils de notre voisin

Maurice Bisson. Il est d’ailleurs encore visible - pour celui

qui

se souvient de cette construction - sur la photo

aérienne de 1947 où l’on

aperçoit aussi l’avion américain.

Enfin,

un jour, on nous a dit que le baraquement avait

été

vendu; l’acheteur est donc venu le démonter. Mes

parents

ont eu l’opportunité d’acheter

l’ancienne gare

et de l’agrandir; des échanges de terrains se sont

faits

avec M Bisson notre voisin qui se plaignait de ne pas «

avouèr d’ieau pour ses vaches » (avoir

de passage

pour que ses vaches accèdent à la mare); les

clôtures de la ligne ont été

déplacées et réutilisées;

le remblai a

été débarrassé des quelques

ronces ou

arbustes qui commençaient à y pousser et le

passé

récent de l’ancienne gare avec le baraquement et

ses

prisonniers, le char allemand détruit, la canon anti-char

allemand Pak40 [voir photos dans La

bataille de Rânes-Fromentel], l’avion

américain, les haies

percées d’ouvertures pour laisser passer les

chars, les

tombes provisoires des Allemands… tout est peu à

peu

tombé dans l’oubli ou presque sauf pour les gosses

que la

guerre avait surpris et troublés et qui garderaient leur vie

durant les images de cette période bouleversée de

leur

existence."

Jean Jaigu

Voir aussi la page Le

déminage de la France après 1945 sur le

site Chemins

de mémoire